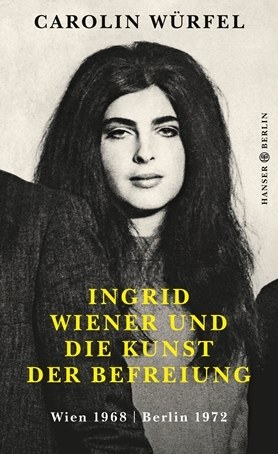

„Ingrid Wiener ist eine Frau, die sich schwer greifen lässt, die leicht entwischt und immer etwas Abstand hält. So, als gehöre sie nicht ganz zu uns und unserer Welt.“ Die Journalistin und Autorin Carolin Würfel hat über sie ein Buch geschrieben. „Ingrid Wiener und die Kunst der Befreiung“ ist aber keine klassische Biografie, sondern vielmehr die persönliche Auseinandersetzung mit einer Künstlerin, Köchin und Frau, die sich nie um Konventionen geschert hat, die Abenteuer dem Stillstand vorzieht und die ihre Weiblichkeit nie als Einschränkung sah.

Zum ersten Mal hört Carolin Würfel von Ingrid Wiener, als sie in der Galerie Barbara Wien in Berlin vor einem ihrer Wandteppiche steht. Knapp fünf Jahre ist das her. Seitdem lässt sie die Geschichte der gebürtigen Wienerin, die in den 1950ern und 1960ern zwischen Existentialist(inn)en, Künstler(inne)n und Schriftsteller(inne)n aufwuchs, die die Wiener Kunstwelt maßgeblich mitprägte und die Anfang der 1970er-Jahre gemeinsam mit Michel Würthle und ihrem Ehemann Oswald Wiener in Berlin das „Exil“ gründete (jenes legendäre Restaurant, in dem bald schon David Bowie, Iggy Pop oder Max Frisch ein- und ausgehen sollten), nicht mehr los. Aus einem Impuls heraus schreibt Carolin Würfel Ingrid Wiener einen Brief. Es folgt die Einladung zum Ehepaar Wiener in die Steiermark. Aus dem einen Treffen werden schnell weitere, und mit jeder weiteren Anekdote wird Würfel klarer: Über diese Frau muss ein Buch geschrieben werden. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.

Vogue: Frau Würfel, wann und wie ist die Idee zum Buch entstanden?

Carolin Würfel: Zum ersten Mal erfuhr ich von Ingrid Wiener in der Galerie Barbara Wien. Barbara, die ich sehr schätze, war es auch, die vorgeschlagen hat, dass ich mich mit Ingrid einmal treffen sollte. Als ich dann die Videobriefe zwischen Ingrid und Dieter Roth angeschaut hatte, war ich total fasziniert. Zum ersten Mal habe ich Ingrid dann auf dem Rückweg einer Italienreise besucht. Damals hatte ich noch keine Ahnung, was ich mit dem Treffen genau bezwecken wollte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Wie findet man in das Erzählen über eine andere, reale Person hinein? Wie wird aus den einzelnen Anekdoten eine zusammenhängende Geschichte?

Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht Ingrids Leben auserzählen will. Aber es gab Geschichten, die mich so sehr begeistert haben, dass ich sie unbedingt ins Buch bringen wollte. Beispielsweise, dass ihr Lehrer ihr das Abitur verweigerte und den Eltern empfahl, sie von der Schule zu nehmen, weil sie die Jungs zu sehr ablenke. Oder der Kuss mit Peter O’Toole. Ingrid war immer von unglaublich vielen Menschen umgeben. Es ging also vielmehr darum, zu überlegen, wie viele Personen ich mit ins Buch hineinlasse und wie komplex ich erzählen möchte. Für mich war die brennende Frage dahinter: Wie wird man als Frau eigentlich groß? Damit ergab sich automatisch ein roter Faden.

Sie schreiben über eine Epoche, die vor Ihrer Zeit liegt. Wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen? Wie wichtig war es, Ingrids Umfeld zu involvieren?

Im Endeffekt habe ich mich auf einen kleinen Personenkreis beschränkt. Da waren Ingrid, Oswald (Wiener) und Michel (Würthle). Ich habe aber von Anfang an darauf geachtet, nicht zu viele Stimmen zu involvieren. Es ging mehr darum, ein Gefühl für die Atmosphäre damals zu bekommen. Insgesamt habe ich viel gelesen – über die Zeit, über die 60er-Jahre im Speziellen und die Wiener Aktionisten. Glücklicherweise hat Ingrid sehr viel aufgehoben, darunter auch den Briefwechsel mit ihrer damaligen besten Freundin Birgit Schwabbauer, der im Buch zitiert wird. Das hat es einfacher gemacht, ihren Erinnerungen nachzuspüren. Letztendlich sollte mein Buch aber ohnehin nie eine Biografie im eigentlichen Sinne werden, sondern die persönliche Auseinandersetzung mit dieser Frau.

Hat die Arbeit am Buch Ihren Blick auf Berlin verändert?

Im Rückblick erscheint vieles immer sehr viel besser, auch, weil man das eigene Leben nicht wirklich fassen kann. Künstler/-innen und Kreative sitzen auch heute in verrauchten Bars in Berlin zusammen und philosophieren. Auch unsere Generation schreibt Geschichte. Nur wissen wir eben noch nicht so genau, welche. Es gibt vielleicht weniger Einschusslöcher und die Mieten sind deutlich teurer, aber Berlin ist noch immer eine wahnsinnig freie Stadt. Dazu haben Leute wie Ingrid beigetragen. So, wie sie auch dazu beigetragen hat, dass man hier endlich ordentlich essen kann (lacht)!

Ingrids Drang zu handeln scheint fast kategorisch für ihre Generation. Haben wir heute ein Problem mit dem „Einfach mal machen“?

Ingrid steht nicht gern still. Die Idee, dass etwas abgeschlossen ist, behagt ihr nicht. Das ist etwas, was ich an der Gruppe um Ingrid bewundere. Man muss aber auch sehen, aus welcher Zeit diese Generation stammt. Aus Trümmern etwas aufzubauen, das macht vielleicht auch weniger Angst, weil man eben wenig zu verlieren hat. Man war damals auch nicht so exponiert, wie wir es heute oft sind. Du konntest in einem Keller, wie dem „Strohkoffer“ in Wien, eigenartig absurde Gedichte vorlesen, ohne dass jemand es gleich bei Instagram postete. Unsere Generation ist dagegen praktisch permanent sichtbar und spiegelt sich selbst.

Haben Sie das Gefühl, dass wir uns durch die permanente Sichtbarkeit und das stärkere Hinterfragen auch limitieren?

Wir bewegen uns in einem ständigen Bewertungssystem. Viele wollen und müssen diese Mechanismen aber auch gezielt nutzen, um Sichtbarkeit zu kreieren. Die Welt erscheint im Vergleich zu den späten 1960ern, frühen 1970ern heute viel größer. Damals gab es in Berlin eben nur diese eine sehr große Künstlergruppe und drei Lokale, in denen man sich traf. Wenn ich heute in der Hauptstadt ein Café eröffnen wollte, bräuchte ich wahrscheinlich Social Media, um andere überhaupt darauf aufmerksam zu machen und um Kundschaft zu bekommen. Davon sollten wir uns frei machen und öfter „einfach mal machen“.

Dieser Text von Laura Sodano erschien vorab bei Vogue.de

und ist Teil unserer VOGUE COMMUNITY.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an